Fui o feliz proprietário de um microcomputador Expert da Gradiente (compatível com o padrão MSX) entre os anos de 1992 e 1995, e durante esse período um dos meus games favoritos era uma conversão de um clássico absoluto de outro micro, o ZX Spectrum. Esse game era BATMAN – THE MOVIE.

O pessoal mais novo (que conhece Batman nos cinemas por meio de BATMAN BEGINS e THE DARK NIGHT) não faz ideia de como o filme BATMAN de 1989 foi impactante e arrasa-quarteirão. Dirigido pelo genial Tim Burton, esse foi o filme que deu ao célebre herói a roupagem dark, gótica e séria que nenhum filme ou série de TV havia lhe dado antes, trazendo para o cinema a revolução estética que os quadrinhos de Batman sofreram nos anos 80. O filme deixou de lado as roupas coloridas, o Robin e o tom humorístico e pastelão da famosa série de TV dos anos 60, e trouxe à tona um Batman sombrio como nunca antes visto, aliado a um Coringa psicopata e insano, magistralmente interpretado por Jack Nicholson. E eu vi essa maravilha no cinema, lá com meus oito anos de idade. Doce memória da infância!

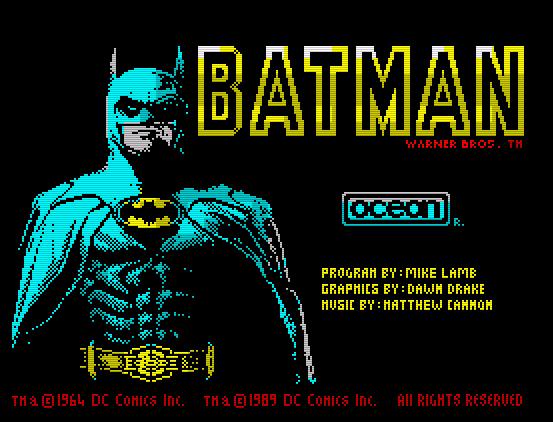

Todo mundo conhece o tradicional chavão de que games baseados em filmes tendem a ser porcarias feitas às pressas para capitalizar em cima da respectiva película. Mas nos anos 80 existia uma softhouse chamada OCEAN, que se notabilizou por lançar ótimos games baseados em filmes. O ponto alto da Ocean nos microcomputadores oitentistas foi o maravilhoso ROBOCOP do Spectrum, que vocês já conhecem de cabo a rabo porque foi inteiramente destrinchado aqui no Cemetery Games, lembram? Mas a lista da Ocean vai longe, incluindo o festejado The Untouchables (Os Intocáveis), The Addams Family, Cobra, Rambo, Hook, Short Circuit, Darkman, Jurassic Park e outros. Mas, depois de Robocop, provavelmente o mais memorável “movie game” da Ocean tenha sido BATMAN – THE MOVIE.

O que Batman – The Movie tinha de especial? Bem, basicamente aquelas mesmas qualidades que transformaram Robocop num clássico do Spectrum: gráficos monocromáticos, porém muito bem desenhados; boa jogabilidade; fases diversificadas com inspiração direta no roteiro/andamento do filme; uma tela de abertura que fazia a gente ter orgulho do próprio computador; personagens grandes e grande fidelidade ao espírito do filme.

As publicações da época “piraram na batata” com o game. A revista Crash deu nota 9.3 para o jogo, enquanto que a revista Your Sinclair deu nota 9.1.

A conversão do game para MSX ficou muito fiel ao original do Spectrum, e essencialmente nada mudou. O único detalhe é que a versão MSX, assim como a versão do Spectrum que tinha 48k de memória RAM, não tem música. Já a versão para o Spectrum 128k contava com uma trilha sonora bem feita durante todo o game. A Ocean lançou versões de Batman – The Movie também para outros microcomputadores da época, como Commodore 64 (igualmente bastante elogiada), Amiga (com fases em 3D e ótimos gráficos, talvez a melhor de todas as versões do jogo) e Atari-ST (aparentemente bem próxima da versão do Amiga). Mas como essas plataformas eram virtualmente inexistentes no Brasil, só fui tomar conhecimento destas versões nos últimos anos, já em plena era da emulação.

Batman – The Movie é curto, contando com apenas cinco fases, sendo que apenas as duas últimas são realmente difíceis (embora a primeira fase exija um bocado de prática para ser vencida com tranquilidade). A primeira fase se passa na fábrica Axis Chemical. Batman precisa enfrentar uma gang de bandidos liderados por Jack Napier. Ao enfrentar o criminoso no final da fase, um batrangue certeiro faz o sujeito cair de cabeça num galão de dejetos químicos, transformando o vilão no Coringa.

A segunda fase reproduz a fuga no Batmóvel pelas ruas de Gotham City. O negócio aqui é acelerar, desviar dos outros automóveis e rapidamente fazer as curvas à esquerda quando sinalizadas pela seta. É relativamente fácil. A fase mostra todo o trajeto do herói, do centro de Gotham até a Batcaverna.

A terceira fase se resume a um rápido puzzle. O Coringa envenenou carregamentos de diversos produtos em Gotham City, e Batman precisa descobrir quais combinações são letais (tipo, xampu com batom e gel). Selecione os itens que aparecem até formar uma trinca, e veja que número eles formam. Quanto mais perto de “3” você chegar, mais próximo estará da resposta do puzzle.

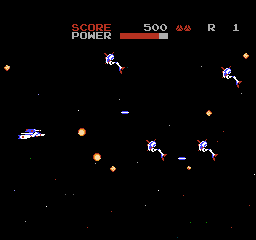

É na quarta fase que as coisas começam a ficar complicadas. Voando na Batnave, nosso herói precisa cortar os balões cheios de gás venenoso do Coringa. Até aí, tudo bem. O problema é quando aparecem os helicópteros do inimigo!

A quinta e derradeira fase é, de longe, a mais difícil do game. Com mecânica semelhante à primeira fase, Batman agora precisa subir toda a enorme catedral de Gotham City, até chegar no topo e atirar o Coringa lá de cima. A fase é bem grande e complexa, e exige um bocado de perseverança para ser vencida.

Concluindo, Batman – The Movie padecia de todas as limitações inerentes ao hardware do Spectrum. Mas era viciante, divertido e estimulante em sua fidelidade ao clima do filme. Mais do que ação rápida e frenética, o jogo demandava exploração, conhecimento das fases e prática. Uma pérola, fruto de um tempo (e de uma saudosa softhouse) que infelizmente não existem mais.